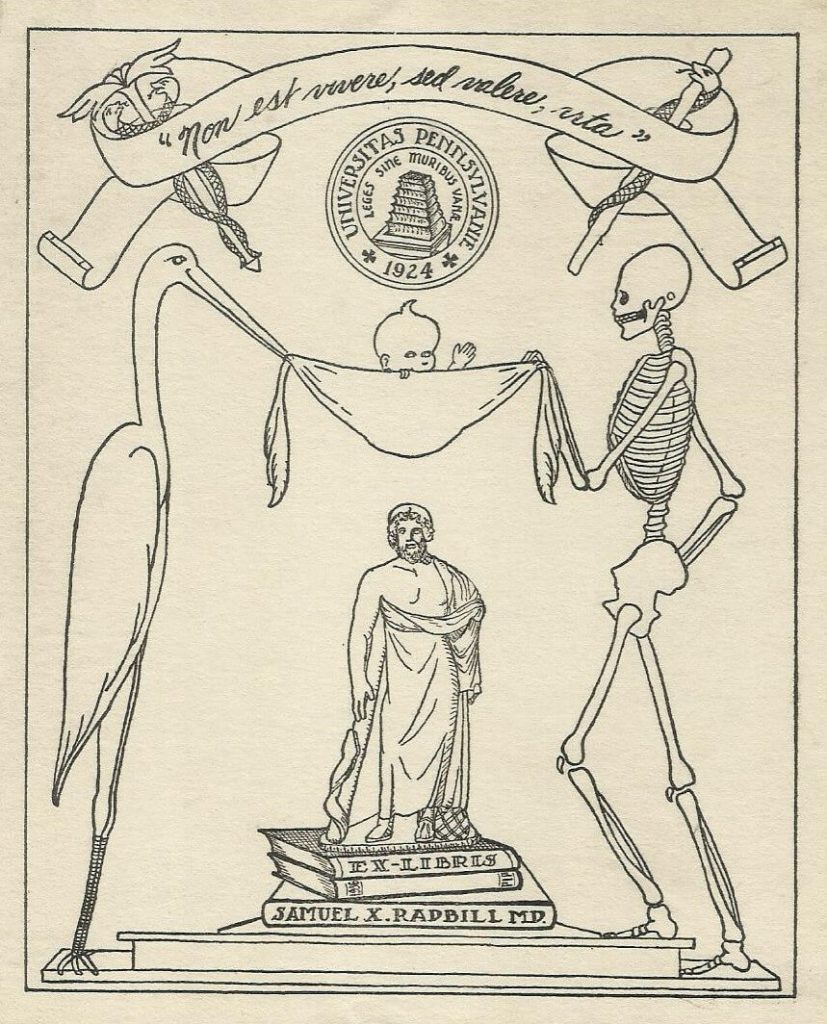

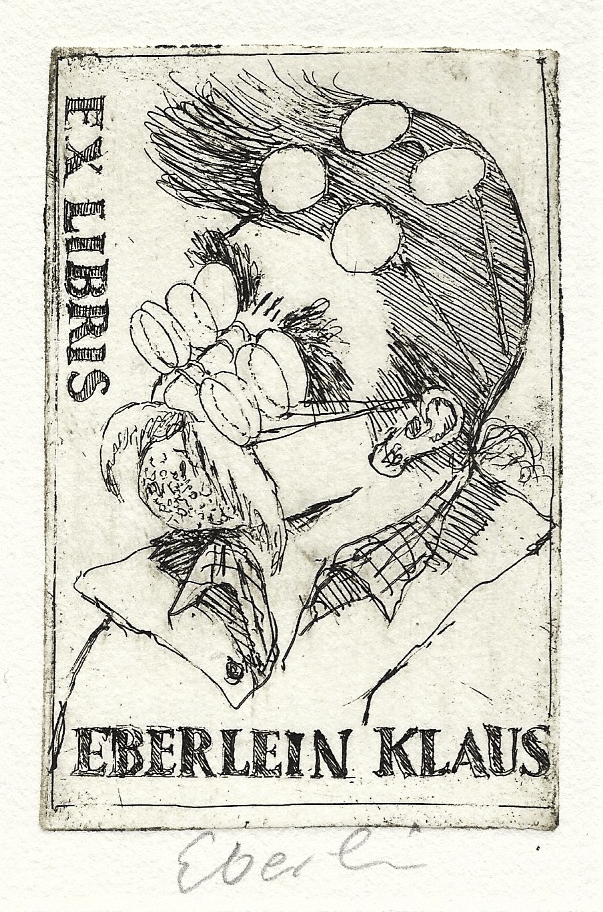

Exlibris des Monats November für Samuel X. Radbill M. D.

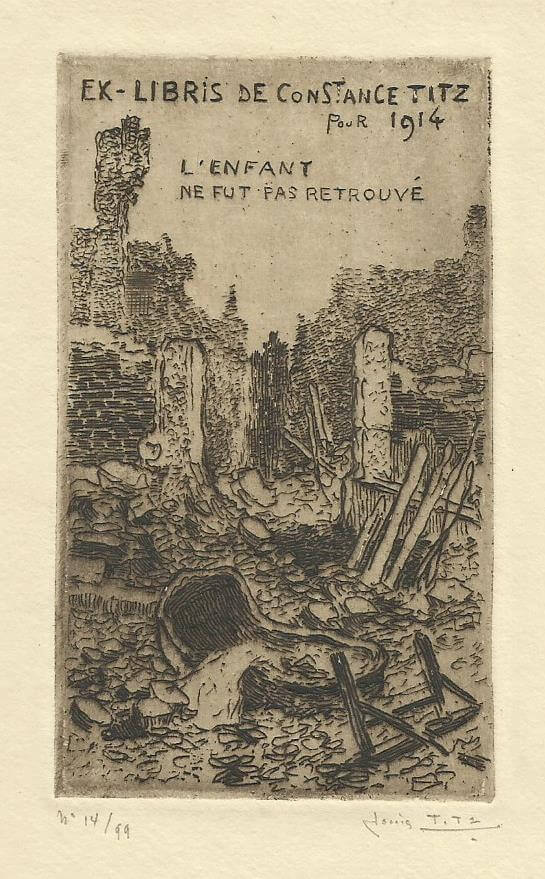

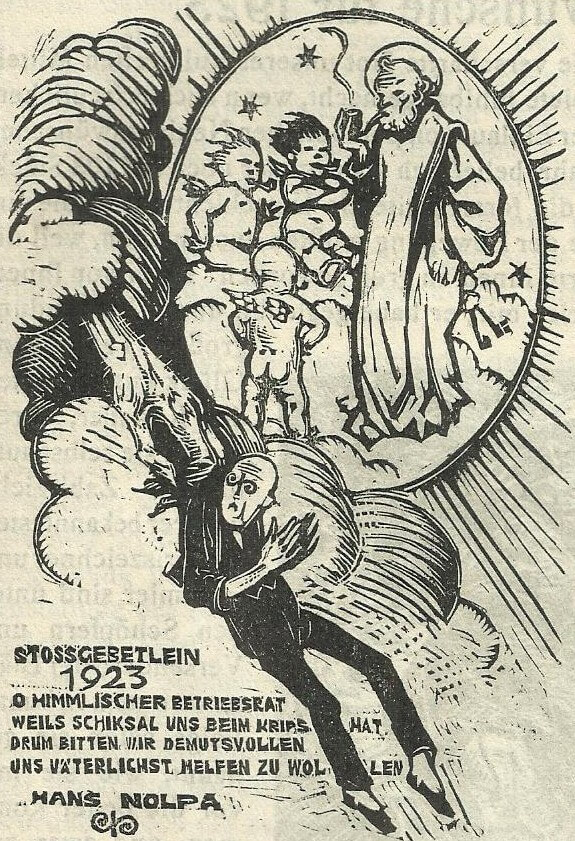

Im Allgemeinen gilt der November als regnerischer, kalter, grauer, trauriger Monat mit vielen Gedenktagen an Verstorbene, bevor dann die stimmungs-vollen Adventskränze überall die Grabkränze vergessen lassen. Dieses Novembergefühl wird in diesem Jahr allein schon durch die politische Situation, die vielen Toten durch Kriege und Überfälle und Drohungen bestimmt noch verstärkter als sonst mit Trauer und […]

Exlibris des Monats November für Samuel X. Radbill M. D. Read More »